Anhand archäologischer Ausgrabungen ist längst wissenschaftlich bewiesen worden, dass bereits unsere Vorfahren in der Steinzeit primitive Methoden des Fischfangs beherrschten.

Durch die fortschreitende Entwicklung ergaben sich im Laufe der Jahrtausende immer wieder neue Möglichkeiten und Materialien, um diese anfänglichen Methoden den jeweiligen Bedürfnissen anzupassen, sie zu verändern, zu verbessern oder auch völlig neu zu erfinden.

Der Aal spielte bei der Entwicklung neuer Fangmethoden offenbar eine besonders herausragende Rolle.

Für keine andere Fischart wurden derart vielfältige Fangsysteme erfunden und eingesetzt. Die geheimnisvolle Lebensweise und besondere Gestalt des Aals regte offenbar die Fantasie und den Erfindungsgeist der Fischer in besonderem Maße an.

Hauptsächlich während der letzten Jahrhunderte entwickelten sich derart zahlreiche Methoden des Aalfangs, dass eine vollständige Darstellung unmöglich scheint. Dennoch soll hier nicht gänzlich darauf verzichtet werden. Zunächst soll ein Blick auf einige historische Fangmethoden, insbesondere des letzten Jahrhunderts, geworfen werden, um im Anschluss einen Überblick über die heutigen Charakter des sportlichen Aalfangs zu geben.

Aalgreifen

Die einfachste und älteste Methode zum Aalfang ist wohl mit der bloßen Hand. Noch vor etwa 60 Jahren konnte man auf diese einfache Weise gute Aale mit einem speziellen Griff in knietiefem Wasser fangen.

Voraussetzung war natürlich, dass der entsprechende Unterschlupf bekannt und zugänglich war. Insbesondere Kinder fingen damals regelmäßig – z. B. im Unterlauf alter Wassermühlen – während des sommerlichen Treibens beachtliche Exemplare, die sich tagsüber zahlreich unter den ausgespülten Feldsteinmauern oder unter Steinen versteckt hatten.

Dieses Aalgreifen mit bloßer Hand ist heutzutage nahezu aussichtslos und dient allenfalls in abgewandelter Form noch als fragwürdige Unterhaltung auf diversen Volksfesten. Die Verwendung echter Aale für derartige Spielchen ist eindeutig als Tierquälerei anzusehen.

Aalstechen

Die ältesten Fanggeräte für den Aalfang waren diverse Speere, Pfeile, Gabeln, Forken, Harken, Klemmen und Harpunen. Damit fischte man wesentlich erfolgreicher als mit der bloßen Hand. Einerseits konnten die schleimigen Aale damit viel besser festgehalten werden, andererseits wurde so auch der Aalfang in tieferen Gewässern möglich.

Die ersten Fangwerkzeuge dieser Art bestanden vollständig aus Holz und besaßen allenfalls eine angekohlte Spitze. Später wurden die Spitzen aus Knochen, Horn oder Stein gefertigt und hatten zum Teil bereits Widerhaken. Die am weitesten entwickelten Geräte dieser Art waren aufwendiger, aber auch funktioneller gefertigt und wurden aus Bronze oder Eisen hergestellt.

Am erfolgreichsten war der Einsatz solcher Geräte vom Boot aus. Die meisten Geräte wurden vom stehenden oder langsam fahrenden Boot mit der Hand geführt. Teilweise wurde auch Licht zur Aufspürung der Aale eingesetzt (sogenannte „Blüsen“).

Viele dieser Methoden zum Aalfang hatten jedoch einen schädlichen Nebeneffekt: Es wurden extrem viele kleine Aale tödlich verletzt.

Insbesondere die Aalharke (Hölger) und der Aalanker waren Geräte, die erhebliche Schäden anrichteten, da sie vom geruderten Boot wie ein Schleppnetz über den Gewässergrund geschliffen wurden und alles aufspießten, was im Wege war.

Diese Methoden zum Aalfang wurden – zum Teil in abgewandelter Form – noch bis Mitte des letzten Jahrhunderts angewandt. So z. B. das Aalstechen mittels Elker oder Schere auf der Schlei, wo man im Winter Löcher ins Eis schlug, um mit extrem langen Stangen nach den noch zahlreich vorkommenden Aalen zu stechen.

Die Bestandsdichte muss damals noch derart groß gewesen sein, dass sich ein derartiges Herumstochern tatsächlich lohnte. Immerhin konnte ein Fischer an einem Eisloch bis zu zehn Aale fangen.

Heute sind derartige Fangmethoden weder lohnend noch erlaubt.

Aalpuppen

Der Aalfang mit der Aalpuppe galt früher als Grenze zwischen der Angelfischerei und der Berufsfischerei und war nur in wenigen Gebieten erlaubt. Aalpuppen wurden damals häufig von angelnden Urlaubern eingesetzt. Aufgrund mangelnder Effektivität wurde diese Methode in der Berufsfischerei jedoch kaum angewandt.

Bei den „Puppen“ handelte es sich um schwimmende Binsenbündel mit einem Haken an einem etwa 2 m langen Vorfach und bis zu 20 m langer Baumwollschnur als Hauptschnur. Urlauber verwendeten oft auch einfach eine Baumwollschnur ohne Vorfach.

Das Binsenbündel war so gebunden, dass es an Land fast die Form eines Kreiskegels hatte: An einem Ende wurden die Binsen fest zusammengebunden, sodass die anderen Enden wie bei einer Bürste in alle Himmelsrichtungen abstanden. Dieser offene Büschel wurde mit dem Wollfaden, der am zusammengebundenen Teil der Binsen angeknotet war, umwickelt. Dadurch wurden die zuvor freien Binsenenden unter leichter Spannung zusammengedrückt. Der Wollfaden wurde nur aufgerollt, aber nicht verknotet. Am letzten Ende des Wollfadens befand sich das Vorfach mit beködertem Haken.

Die Tiefe wurde durch weiteres Aufrollen des Vorfachs auf 1–2 m eingestellt. Bei Dämmerung wurde dieses Bündel auf der ablandigen Windseite zu Wasser gelassen oder ausgeworfen. So trieben die Binsenbündel über Nacht langsam quer über das Gewässer zum gegenüberliegenden Ufer.

Wurde dabei das Revier eines Aals durchquert und nahm dieser den Köder an, hakte er sich meist selbst und zog die Baumwollschnur von der Aalpuppe (Binsenrolle) ab, wodurch ein Ende der Binsen wieder freigegeben wurde. Am nächsten Morgen wurden die Puppen am anderen Ufer wieder eingesammelt. Erfolgreiche Aalpuppen waren an den geöffneten, „affektierten“ Binsen gut zu erkennen.

Heute ist es Angelfischern verboten, diese Methode zum Aalfang anzuwenden, da sie gegen das Tierschutzgesetz verstößt. Zudem sind die Fangchancen aufgrund der heutigen Bestandsdichte mehr als gering. Dennoch gibt es hin und wieder Meldungen über schwarzfischende Urlauber, die beim Auslegen solcher Puppen erwischt werden – so z. B. im Oktober 2006 am Werbellinsee.

Aal-Waasen

Lange, sehr lange bevor es Aalkörbe aus Weidengeflecht oder deren Nachfolger – die heutigen Reusen – gab, fischte man mit der Waase. Dabei handelte es sich um ein einfach zusammengebundenes Reisigbündel.

Im Gegensatz zum Aalfang mit der Puppe (Aalpuppe) diente das Reisigbündel jedoch nicht als Bissanzeiger oder Abtriebshilfe, sondern als Unterschlupffalle.

Das Reisigbündel wurde mit einem Gewicht versehen und meist vom Boot aus bis auf den Grund des Gewässers herabgelassen, sodass Aale über Nacht die Gelegenheit nutzten, sich darin zu verstecken. Ein ähnliches Prinzip wurde im Film Die Blechtrommel mit dem frischen Pferdekopf dargestellt.

Am nächsten Morgen wurde das Bündel vom Boot aus vorsichtig aus dem Wasser gehoben – in der Hoffnung, anschließend einen Aal herausschütteln zu können.

Diese Methode ist zwar nicht verboten, jedoch aufgrund der geringen Bestandsdichte heutzutage kaum noch erfolgversprechend.

In Asien wurde dieses Prinzip der Unterschlupffalle ebenfalls angewendet – dort allerdings mit zusammengebundenen Bambusrohren, die auf ähnliche Weise (zum Teil sogar beködert) auf dem Grund ausgelegt wurden.

Aaltängen

Das Tängen ist eine sehr schonende Methode des Aalfangs, die jedoch schon seit langer Zeit nicht mehr ausgeübt wird. Es wurde von zwei Personen durchgeführt: Einer hielt den kescherartigen Täng (auch Glippe genannt), der andere war der „Treiber“.

Der Täng bestand aus einem dreieckigen, kastenförmigen Lattengerüst, das an allen Flächen mit Netz- bzw. Drahtgeflecht bespannt war und in der Mitte einen Stiel besaß. Einzig die Einschwimmfläche war – wie bei Reusen – nicht mit Netz bespannt, sondern offen.

Der Täng wurde kopfüber (also mit dem Stiel nach oben) und mit der offenen Seite an die Schilf- oder Krautkante gestellt. Der Fischende stand dabei oft bis zum Bauch im Wasser. Der Treiber näherte sich dann von der Uferseite durchs Schilf oder von der anderen Seite der Krautkante und trieb die sich dort aufhaltenden Aale auf den Täng zu.

Sobald ein Fisch gegen die Maschen stieß, wurde der Täng von seinem Träger angekippt, sodass der Fang in ein Netz umgesetzt werden konnte, das der Fischer an seinem Gürtel trug.

In einigen Gewässern wurde das Tängen auch vom Boot aus betrieben.

Aalpöddern

Das Pöddern (auch Buddern genannt) ist mancherorts auch heute noch eine erlaubte und gebräuchliche Aalfangmethode. Die Aale werden dabei geangelt – allerdings ohne einen Haken zu verwenden.

Benötigt werden:

– ein größeres Gefäß (z. B. eine alte kleine Badewanne, ein Maurerkübel oder ein aufblasbares Kinderplanschbecken),

– eine größere Stopf-, Näh- oder Ködernadel,

– ein stabiler Wollfaden,

– sowie ca. 50 bis 70 Tauwürmer.

Zunächst wird das Gefäß zum Auffangen der Aale in Ufernähe auf dem Wasser verankert und etwas mit Wasser und Grasbüscheln befüllt. Danach werden die Tauwürmer mit der Nadel langsam auf den angefeuchteten Wollfaden gezogen. Das dauert bei etwa 50 Würmern rund zwei Stunden und sollte daher rechtzeitig vorbereitet werden.

Anschließend wird der Wollfaden mitsamt den Würmern zu einem Bündel über den Handrücken gewickelt und an einer Stelle gut verknotet.

Zum Abschluss wird auf die stabile Hauptschnur einer ca. 3 m langen „Rute“ ein Durchlaufgewicht (Pödderblei) und eine Perle geschoben sowie ein Karabinerwirbel angeknotet, an dem der Pödder später einfach eingehängt werden kann.

Jetzt schwingt man den Pödder in der Nähe des Auffangbehälters ins Wasser, lässt ihn auf den Grund sinken und hält stetigen Kontakt. Ein leichtes Heben und Senken soll die ohnehin sehr gute Lockwirkung noch verstärken.

Wenn es irgendwann heftig zu zupfen oder zerren beginnt, wird das Bündel unter stetigem Zug über das Gefäß gelupft – und mit etwas Glück und Geschick landet ein Aal darin, bevor er merkt, was los ist, und/oder den Wurm wieder ausspucken kann. Der Wollfaden wirkt dabei wie eine Widerhakenersatz, da er sich in den feinen Hechelzähnen des Aalmauls verhaken kann.

Vorteile:

– sehr schonender Fang,

– hohe Lockwirkung durch das große Wurmbündel,

– Aale können in einen regelrechten Fressrausch verfallen.

Nachteile:

– hoher Wurmverbrauch,

– viele kleine Aale, die jedoch verletzungsfrei zurückgesetzt werden können.

Angeblich konnte mit dieser Methode noch im Juni 2000 eine Person bis zu 30 Aale in einer Nacht fangen.

In echten Salmonidengewässern kann und sollte diese Methode sogar gezielt zum Ausfischen eingedrungener Aale verwendet werden, da durch das hakenlose Angeln keine Gefahr für Forellen oder ähnliche Fischarten besteht.

Aalsniggern

Im Gegensatz zum Pöddern handelt es sich beim Sniggern oder Sniggling um eine ziemlich schonungslose Art der „Angelei“ auf Aal.

Diese Methode zum Aalfang wurde von Flussanglern erfunden, die beim Grundangeln an heißen Sommertagen wohl zu lange in der Sonne saßen und sich langweilten. An solchen Tagen ziehen sich Aale häufig in ihre Verstecke zurück, sodass ausgelegte Köder weitgehend unbeachtet bleiben.

Um sich die Zeit zu vertreiben, versuchte man, die Aale direkt in ihren Unterschlüpfen (vor allem in Steinpackungen und Faschinen) zu erwischen. Angeln mit einer Grundmontage wäre dort allerdings genauso sinnvoll gewesen wie bares Geld zu verbrennen.

Ein Engländer hatte offenbar folgende Idee:

Man nimmt eine Stopf- oder Nähnadel, eine stabile Hasel- oder Weidenrute von 2–3 m Länge und eine etwa 50 cm längere 0,45er monofile Schnur.

– Das eine Ende der Schnur wird am Handteil der Rute befestigt.

– An das andere Ende wird die Stopfnadel so angeknotet, dass der Knoten in der Mitte der Nadel liegt.

– Dann wird ein Tauwurm mit dem Kopfende voran (zum Teil auch über die Schnur hinweg) auf die Nadel geschoben, bis nur noch deren Spitze sichtbar ist.

– Zum Schluss steckt man die Nadel an die Spitze der Rute – und ist fangbereit.

Der Fang selbst:

Mit einer Hand hält man die Schnur, mit der anderen die Rute, und tastet gezielt Löcher und Ritzen zwischen Steinen oder Wurzelwerk ab.

Bei einem Biss wird die Rute leicht gedreht, damit sich die Nadel von der Spitze löst. Dann wartet man etwa drei Minuten, bis der Aal den Wurm vollständig geschluckt hat.

Und nun kommt der ethisch fragwürdige Teil, weshalb diese Methode zu Recht verboten ist:

Wenn man jetzt an der Schnur zieht, stellt sich die Nadel im Körper des Aals quer.

Da der Aal oft zwischen Steinen oder Ästen festsitzt, wird unter gleichmäßigem Zug so lange Druck aufgebaut, bis der Aal aufgibt. Selbst wenn dabei nicht geruckt oder gezerre erlaubt war, war dies gelinde gesagt alles andere als sportlich.

In Deutschland wurden für diese Methode sogar spezielle „Haken“ (Nadeln mit Widerhaken, sog. Knebel) hergestellt. In Frankreich kommen solche Haken leider auch heute noch zum Einsatz.

Aalschnüre

Hierbei handelt es sich zum einen um sogenannte Nachtschnüre, die von Anglern verwendet wurden, und zum anderen um Langleinen, die in der Berufsfischerei eingesetzt werden. Beide sind beköderte Angeln ohne Ruten, die nicht ständig beaufsichtigt werden.

Heute ist es in der Regel nur noch Berufsfischern erlaubt, diese Methode zum Aalfang einzusetzen. Da sie jedoch sehr zeitaufwendig ist und kaum selektiv angewendet werden kann, wird sie nur noch selten praktiziert.

Es gibt jedoch leider noch einige Angelvereine, die ihren Mitgliedern erlauben, z. B. einen Aalhaken je Hektar Gewässerfläche als Nachtschnur auszulegen. Auch im Fachhandel sind derartig unsportliche Schnüre teilweise noch erhältlich.

Bei Langleinen werden bis zu 100 Mundschnüre (Vorfächer) an einer dicken Hauptschnur ausgelegt. Die Haken sind mit Würmern, Fischen oder Fischfetzen beködert. Der Abstand der Mundschnüre beträgt etwa 2 m, damit sich die einzelnen Schnüre bei einem Biss – besonders von kleinen Aalen – nicht vollständig verwickeln.

Zum Leidwesen vieler Angler und Aale werden heute massenhaft illegale Aalschnüre von Fischwilderern ausgelegt.

Mit einem modernen Verständnis von Angeln haben unbewachte Aalschnüre nichts mehr zu tun. Deshalb – und mit Rücksicht auf den dramatisch eingebrochenen Aalbestand – sollte der Verkauf und die Verwendung von Aalschnüren grundsätzlich verboten werden.

Aalkörbe

Bei Aalkörben oder Kübben handelt es sich um aus Weidenruten geflochtene Vorgänger der Aalreusen und um eine Weiterentwicklung der o. g. Aalwaasen.

Es sind Korbgeflechte mit ein bis zwei Eingängen, die trichterförmig zu einer inneren Kammer führen. Diese Kammer wurde beim Einsatz von Aalkörben mit diversen Ködern versehen. Da sie gleichzeitig ein gutes Versteck zu sein schien, konnten damit in der Vergangenheit oft gute Aale gefangen werden.

Für Angler sind derartige Fanggeräte i. d. R. nicht erlaubt. Sie werden jedoch auch in der Berufsfischerei kaum noch eingesetzt, da die heutigen Aalreusen wesentlich effektiver genutzt werden können.

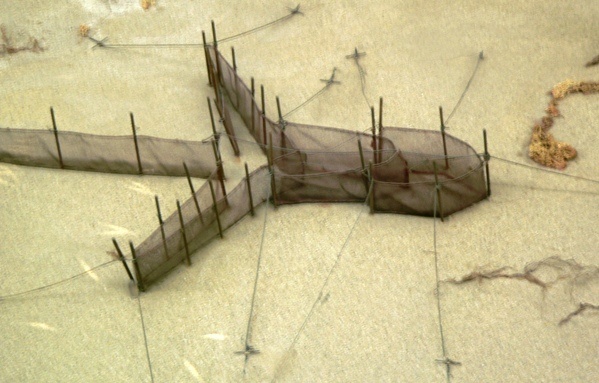

Aal-Reuse

Die Reusen zählen zu den wichtigsten Fanggeräten der berufsmäßigen Aalfischerei. Sie wurden früher aus Weidenruten hergestellt. Später kamen netzbespannte Reusen (Aalfuuken) zum Einsatz. Die meisten heute noch verwendeten Reusen sind ebenfalls netzbespannt, aus witterungsbeständigem Plastik oder Leichtmetall gefertigt. Auch diese Fangfallen werden mit Ködern versehen. Im Bereich von Flussmündungen werden teilweise Tausende solcher Reusen eingesetzt. Im Küstengebiet kommen ganze Reusensysteme zum Einsatz.

Im Gegensatz zu Aalkörben haben Reusen immer nur einen Eingang, der über mehrere sich verjüngende Kammern, die über trichterförmige Zugänge erreichbar sind, verfügt.

Reusen werden mit dem Boot ausgesetzt und kontrolliert. Um sie in der Strömung zu halten und auch zur Kennzeichnung, sind Reusen an langen Stangen (Staaken) befestigt, die in den Gewässergrund gerammt werden.

Zum Leidwesen der Berufsfischer werden Reusen nicht selten von Fischdieben geplündert oder gar komplett gestohlen und illegal an anderer Stelle wieder eingesetzt. Solche Geräte sind leider auch im Fachhandel für jedermann erhältlich. Selbst Miniaturreusen von unter 50 cm Länge kann man ohne jeden Nachweis einer Einsatzberechtigung beziehen. Hier ist dringend eine Verschärfung der Gesetze erforderlich.

Stationäre Aalfänge

Insbesondere in kleineren Flüssen und Bächen, deren Ursprung in Seen liegt, war es nicht selten, dass fest installierte Aalfanganlagen für regelmäßige Fänge eingesetzt wurden. Denn hier bestand weniger die Gefahr der Verstopfung durch Treibgut. Die größeren Aalfangwehre sind zur kommerziellen Fischerei in Flüssen errichtet worden. Die kleinen Aalfänge an den alten Wassermühlen der Bachläufe waren eher als Nebenerwerb der Müller anzusehen. In beiden Fällen wurde jedoch das Gewässer möglichst vollständig nach abwandernden geschlechtsreifen Aalen „gefiltert“.

Diese Aalfangfallen arbeiteten dabei völlig autark und – im Gegensatz zu den temporär einsetzbaren Bootshamen – das ganze Jahr hindurch. Die Fangzahlen schwanken mit dem regional üblichen Abwanderungsrhythmus. Derartige Fallen werden auch heute noch in verschiedenen Ländern eingesetzt.

Aal-Hamen

Hamen stellen im Vergleich zu diversen anderen, vom Boot aus ausgeführten Fangmethoden der Berufsfischerei eine lebensraumschonende Methode dar.

Die Hamen ähneln zwar den zerstörerischen Zug- und Schleppnetzen und gelten als deren Vorläufer, sie werden aber nicht über den Fluss- bzw. Meeresboden geschleift, sondern von einem Beiboot aus in die Strömung gestellt. Die rechteckige Öffnung ist der Strömung zugewandt. Dadurch wird der daran befindliche Netzsack (auch Netztasche oder Netzsteert) weit geöffnet. Das Boot und die Hamen werden mit Hilfe von Ankern in der Strömung gehalten, während die Fische in die verschließbaren Netze treiben.

Vor allem im Herbst, zur Zeit der größten Abwanderung von Blankaalen, sind die Berufsfischer oft nächtelang auf ihren Booten, um das Aallaufen nicht zu verpassen.

Von Zeit zu Zeit oder sobald die Strömung nachlässt, werden die Netze geschlossen und an Bord gezogen. Mit einem Kescher wird der lebende Fang zunächst unter Deck in die sogenannte Bünn verbracht. Der Beifang wird – nicht immer verletzungsfrei, aber immerhin lebend – wieder freigelassen.

Seltener kamen solche Hamen auch vom Ufer aus zum Einsatz, wo eine Seite des Netzes verankert lag. Die andere Seite wurde mittels Scheerbrett von der Strömung in den Fluss getrieben und öffnete dadurch den Netzsack zum Fang der Fische. Diese Methode wird heute noch in der berufsmäßigen Flussfischerei angewendet.

Durch die sehr hohe Effektivität auf abwandernde Blankaale (Absperrung ganzer Flüsse) hat diese Fangmethode in der Vergangenheit nicht unwesentlich zum Rückgang der gesamten Aalbestände beigetragen.

Während Hamen zumeist im Tidenbereich der Flussmündungen zum Einsatz kamen, wurden in den Oberläufen der großen Flüsse mit Aalschokkern (kleineren Booten) auf ähnliche Weise Blankaale gefischt. Im Jahr 1990 stellte jedoch der letzte Aalschokker auf dem Rhein bei Bad Honnef den Betrieb ein.

Zug- und Schleppnetze

Die Zug- und Schleppnetzfischerei hat für die Berufsfischerei seit Mitte der 1980er-Jahre erheblich an Bedeutung gewonnen. An Nord- und Ostseeküste zählte diese lebensraumzerstörende Methode zeitweise zu den bedeutsamsten Mitteln der Aalbewirtschaftung.

Mittels Seilwinden wurden beschwerte Netze bis auf den Grund der See hinabgelassen und anschließend kilometerweit über den Grund geschleift. Heute werden Aale u. a. auch bei der Befischung anderer Arten mit Tiefseeschleppnetzen gefangen. Dieser unerwünschte Beifang geht jedoch z. T. schwer verletzt wieder über Bord.

Aal Angeln

Grundangeln

Die heute unter Anglern gebräuchlichste Methode, dem Aal nachzustellen, ist das Grundangeln. Es wird sowohl in fließenden als auch in stehenden Gewässern angewendet. Dabei wird der beköderte Haken auf dem Grund des Gewässers angeboten, wo der Aal sich – als ausgesprochener Grundfisch – bekanntlich auch die meiste Zeit aufhält und auf Nahrungssuche geht.

Als Köder kommen vorrangig Naturköder zum Einsatz. In den letzten Jahren wurden aber auch mehr oder weniger erfolgreiche Versuche unternommen, diese Naturköder – z. B. Tauwürmer – durch künstliche Exemplare zu ersetzen.

Die Bisse werden beim Grundangeln meistens durch die ausschlagende Rutenspitze angezeigt. Dies kann auch akustisch durch das Anklemmen eines Aalglöckchens unterstützt werden. Hierzu werden die Ruten möglichst senkrecht am Ufer aufgestellt. Auch die Schnur kann als Bissanzeige genutzt werden, wobei hier die Ruten eher waagerecht auf Rutenhalter gelegt werden.

So wird z. B. bei der Spürangelei die Schnur zwischen den Fingern straff gehalten. Dadurch besteht direkter Kontakt zum Köder, und es lassen sich auch die sensibelsten Bisse sehr gut wahrnehmen. Um die Schnur nicht ständig zwischen den Fingern halten zu müssen, werden oft auch in die Schnur eingehängte oder eingeklemmte Bissanzeiger verwendet. Die Verwendung elektronischer Bissanzeiger ist nicht zwingend erforderlich, kann aber von erheblichen Vorteil sein, da hiermit auch extrem zaghafte sowie Fallbisse besonders gut zu erkennen sind.

Empfehlung:

- Angelbissanzeiger und Angelschwinger Rot/Blau/Grün LED-Licht

- Lautstärkeregler und Empfindlichkeitskontrolle

- Ein-/Ausschalter, Nachtlicht

*Affiliate Link (Datenschutzerklärung)

Grundsätzlich kann für das Grundangeln auf Aal jede stabile Rute eingesetzt werden. Dennoch kann es insbesondere für Zielfischangler durchaus sinnvoll sein, sich auch spezielle Aalruten anzusehen, da die Hersteller hier auf entsprechende Eigenschaften und Besonderheiten in der Handhabung geachtet haben und meist auch jahrelange Erfahrungen in die Entwicklung eingeflossen sind.

So sind solche Aalruten beispielsweise häufig mit einer hellen und besonders sensiblen Spitze versehen, die z. T. die zusätzliche Aufnahme eines Knicklichtes erlaubt oder sogar selbst im Dunkeln leuchtet. Gleichzeitig besitzen diese Ruten aber auch immer das erforderliche kräftige Rückgrat für eine schnelle und sichere Landung kapitaler Aale.

- WFT Loom Eel Spezial 40-90g 2,70m Glow Tip

- ANGELRUTE

- WFT

*Affiliate Link (Datenschutzerklärung)

Ob nun Teleskop- oder Steckruten verwendet werden sollten, hängt allein vom persönlichen Geschmack und von der Transportmöglichkeit ab. Eine gute Teleskoprute zu finden, dürfte allerdings weitaus schwieriger sein als eine vergleichbare Steckrute.

Die Länge der Rute beträgt i. d. R. ca. 3 m. Sie kann jedoch – je nach Situation am Gewässer – auch zwischen 2 m und 4 m liegen. Gleiches gilt für das Wurfgewicht, welches allgemein bei ca. 40–70 g liegen sollte. In Ausnahmefällen kann es auch darunter liegen. Sehr oft hingegen wird es aber weit darüber liegen müssen, um z. B. in scharfer Strömung Gewichte bis 250 g noch platzieren zu können. Die Rolle sollte auf das Wurfgewicht der Rute abgestimmt sein. Zugleich sind robuste Rollen vorzuziehen. Überall dort, wo billiges Plastik im Spiel ist, sollte man die Finger von lassen – es sei denn, man möchte sich öfter mal eine neue Rolle zulegen.

- Übersetzung: 4.8:1, Gewicht: 355 gramm

- Schnurfassung (mm/meter): 0,25/260, 0,30/180, 0,35/130, 0,40/100

- lb/yds: 8/240, 10/200, 12/160, PowerPro (lb/yds): 15/265, 30/175, 50/145

*Affiliate Link (Datenschutzerklärung)

Freilaufrollen sind zwar nicht unbedingt erforderlich. Da sie jedoch in vielen Fällen das Aalangeln vereinfachen, werden sie gerne und speziell in Verbindung mit elektronischen Bissanzeigern verwendet. Insbesondere beim Angeln mit Köderfischen kann der Aal so auch bei geschlossenem Rollenbügel Schnur nehmen, bevor er den Köder schluckt.

Posenangeln

Das Posenangeln auf Aal ist im Grunde nur eine andere Form des Grundangelns, bei der die Bissanzeige über einen Schwimmer erfolgt. Sie bietet jedoch in bestimmten Situationen einige Vorteile gegenüber der klassischen Grundangelmethode.

Insbesondere in Stillgewässern wird diese Methode zum Aalfang angewendet. Denn anders als im Fließgewässer wird der Duft des Köders hier nicht durch die Strömung verbreitet. Also muss der Köder nach Möglichkeit für eine eigene Duftspur sorgen.

Beim Einsatz eines Schwimmers wird hierzu der Wind und eine oft vorhandene gewisse Oberflächen- oder Unterströmung ausgenutzt. Hierzu ist es hilfreich, dass der Köder bei dieser Methode nicht nur auf dem Grund liegend, sondern auch kurz über Grund, im Freiwasser und sogar dicht unter der Oberfläche angeboten werden kann – wo der Aal insbesondere in Vollmondnächten nach an der Oberfläche stehenden Brutfischen jagt.

In einigen Situationen ist diese Methode nahezu unerlässlich. Hierzu zählt das Aalangeln zwischen Seerosenfeldern, an Schilfkanten, über Steinpackungen und zwischen Baumwurzeln. Auf eine sensible Rutenspitze kann bei dieser Methode verzichtet werden.

Um Bisse in der Dunkelheit besser erkennen zu können, gibt es batteriebetriebene Leuchtposen. Günstiger ist der Einsatz sogenannter Knicklichtposen. Hier wird ein durch chemische Reaktion ausgelöstes Leuchtstäbchen in den Schwimmer eingeführt. Diese Knicklichter gibt es in verschiedenen Farben. Natürlich sind auch moderne LED Elektroposen zum Aalangeln bestens geeignet.

- Produktart: Elektropose

- Teiletyp: Elektropose

- Anzahl pro Packung: 1

*Affiliate Link (Datenschutzerklärung)

Bei Knicklichtern ist Grün am besten erkennbar, leuchtet am intensivsten und auch am längsten – wirkt in manchen flachen Gewässern jedoch auch abschreckend auf Aale. In diesem Fall ist Rot die bessere Wahl, da diese Farbe kaum ins Wasser dringt.

Tipp: Die Leuchtdauer der Knicklichter lässt sich ein wenig verlängern, wenn man – nach einem kurzen Ansitz – die noch leuchtenden Knicklichter einfriert. Durch Auftauen werden sie dann beim nächsten Ansitz wieder aktiviert.

sonstige Angelmethoden

Spinnfischen

Aalfänge beim Spinnangeln sind aus der Vergangenheit durch Zeugen belegt worden. In diversen Versuchen konnten diese Erfolge indessen nur unzureichend bestätigt werden.

Positive Ergebnisse wurden lediglich beim zusätzlichen Einsatz von natürlichen Lockmitteln verzeichnet. So gab es einen krebsartigen Gummiköder, der mit Krebspaste gefüllt werden musste. Beim Einsatz dieses Ködergemisches soll es aber auch nur vereinzelt zu Aalfängen gekommen sein. Offenbar handelt es sich in allen bekannten Fällen um zufällige Beifänge.

Ein gezieltes Spinnfischen auf Aal ist somit ausgeschlossen.

Fliegenfischen

Aalfänge beim Flugangeln sind in der Vergangenheit ebenfalls glaubhaft belegt worden. Jedoch gibt es hierzu keine näheren Untersuchungen. Offenbar gelang der Fang beim Einsatz diverser Insektenlarven, die sich auch vorwiegend auf dem Speiseplan von jungen Gelbaalen befinden. Wie beim Spinnangeln ist jedoch ein gezieltes Flugangeln auf Aal nicht möglich.

Stippen mit der Kopfrute

Beispielhaft für die vielen Variationen des Aalangelns soll hier kurz die Methode mit der Stipprute vorgestellt werden. Sie wird meist an schmalen, langsam fließenden Kanälen eingesetzt. Als Bissanzeiger dient ein sehr präzise ausgebleiter Waggler.

Die Ruten haben bekanntlich keine Rolle. Die Kopfrute ist deshalb oft zusätzlich mit einem Gummizug ausgestattet, um den ruppigen Fluchten der Aale wenigstens etwas entgegenzusetzen.

Die Rutenlänge ist von der Breite des Gewässers abhängig, da i. d. R. am gegenüberliegenden Ufer befindliche Einstände des Aals gezielt befischt werden.

Brandungsangeln

Das Aalangeln mit der Brandungsrute unterscheidet sich methodisch kaum vom Grundangeln. Lediglich das Gerät muss wesentlich stabiler ausfallen als allgemein beim Aalangeln üblich.

Brandungsruten werden auch beim Aalfischen in der Fahrrinne großer Fließgewässer und Kanäle eingesetzt, um die nötigen Weiten mit den relativ hohen Wurfgewichten zu erreichen.

Feedern

Auch dies ist lediglich eine Variante des Grundangelns – hier jedoch mit extrem sensibler Rutenspitze. Anstelle eines Bleigewichts wird ein gefüllter, geschlossener Futterkorb als Wurfgewicht eingesetzt.

Mit richtiger Befüllung des Futterkorbs wird bei dieser Methode zum Aalfang eine erhöhte Lockwirkung erzielt.

- Amin- flash / knoblauch / dip ftm 50ml je flasche lockstoffe flüssig

- Ursprungsland: deutschland

- Händler-sku: 10c7320041c10

*Affiliate Link (Datenschutzerklärung)

Anstelle des Futterkorbs lässt sich auch ein gefüllter Damenstrumpf (ein Teil davon als kleiner Beutel geformt) recht gut verwenden. Quasi wäre damit u.U. sogar eine „zweite Anbissstelle“ durch verhaken der Hechelzähnen eines Aals gegeben. Aber nur dort, wo es gesetzlich nicht verboten ist.

In jedem Fall ist das Vorfach so kurz wie möglich zu halten und ggf. mit einer Tube von der Futterstelle vor Verwicklungen zu schützen.

Die sehr sensible Rutenspitze zeigt bei dieser Methode zum Aalfang auch den vorsichtigsten Biss zuverlässig an.

Zusammenfassung

Der Aalfang hat – wie bereits eingangs erwähnt – derart abwechslungsreiche Facetten, dass hier lediglich ein Einblick in die geläufigsten und bedeutendsten Methoden zum Aalfang sowie einige Variationen gewährt werden konnte.

Ähnlich verhält es sich mit den beim Aalangeln eingesetzten Montagen.

*) Die auf dieser Seite mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind Affiliate-Links. Beim klicken auf einen solchen Link entstehen für Dich keinerlei Nachteile und natürlich auch keine Kosten. Soweit Du etwas dort erwirbst, entstehen ebenfalls keine zusätzlichen Kosten oder Nachteile. Als Autor dieses Beitrages erhalte ich eine kleine Vermittlerprovision vom Anbieter – nicht von Dir! Es gibt für dich also keine Nachteile bei einem Kauf oder beim Preis.

Views: 74